パブリッククラウドやプライベートクラウド、物理サーバーなど異なるサーバーを組み合わせて使用するクラウドを「ハイブリッドクラウド」といいます。ハイブリッドクラウドを活用することで、異なるサーバーサービスが抱える欠点を補い合うことができ、自社にとって最適なサーバー環境を構築することができます。

そんなハイブリッドクラウドですが、最近になって注目されはじめた言葉なので、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。

今回のコラムでは、ハイブリッドクラウドの概要とビジネスにもたらす3つのメリットを紹介します。また、ハイブリッドクラウドを運用する上で懸念される課題も合わせて解説。ハイブリッドクラウドの活用に興味をお持ちの方はぜひ参考にしてください。

目次

ハイブリッドクラウドとは

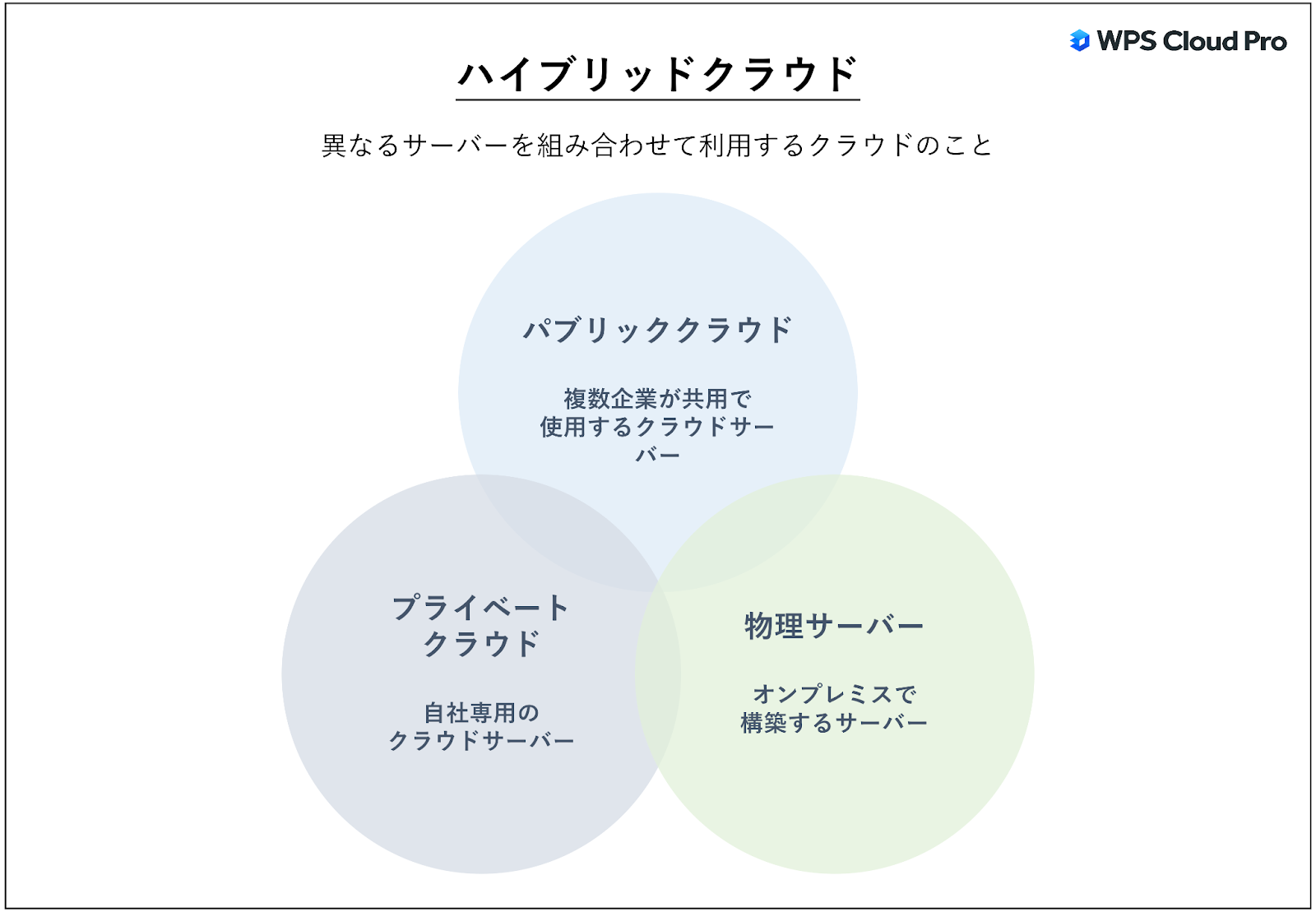

ハイブリッドクラウドとは、いくつかの異なるサーバーサービスを組み合わせて使用するクラウドのことです。

サーバーサービスの種類は、

・複数の企業が共用で使用する「パブリッククラウド」

・自社専用のクラウドサーバーである「プライベートクラウド」

・オンプレミスで構築する「物理サーバー」

などが挙げられます。

自社の要件や課題に応じて、それぞれを組み合わせて使うことで、互いの長所を活かし合えるのが特長です。そうすることで、自社にとって最適なサーバー環境を構築することができます。

例えば、プライベートクラウドや物理サーバーは、セキュリティ強度やカスタマイズ性に優れている一方で、費用が割高になりやすいことが課題です。

これらに、価格が安価な傾向にあるパブリッククラウドを組み合わせて「ハイブリッドクラウド化」することで、コストの最適化を図ることができます。

ハイブリッドクラウドとマルチクラウドの違い

ハイブリッドクラウドと似た言葉としてマルチクラウドという言葉があります。マルチクラウドは、クラウドサービスの運用形態を指すものです。ハイブリッドクラウドとの違いは、運用形態と実装モデルのどちらを指すのかという点にあります。

マルチクラウド|複数のパブリッククラウドを組み合わせて利用

マルチクラウドの目的は、複数のクラウドサービスを組み合わせることで、ビジネスに最適な運用環境を構築することにあります。マルチクラウドでは、複数のパブリッククラウドを組み合わせて利用することが一般的です。

例えば、IoTデータの業務活用において、データの収集はA社のサービスを使い、分析にはB社のサービスを利用、分析結果の管理はC社のサービスを活用するといったように、フェーズ別でサービスを使い分けることがマルチクラウドの例として挙げられます。

ハイブリッドクラウド|複数のタイプのクラウド環境を相互接続

一方のハイブリッドクラウドは、運用形態ではなく実装モデルを指す言葉であり、パブリッククラウドと、プライベートクラウドやオンプレミス環境を組み合わせて利用するのが一般的です。

機密情報はプライベートクラウドで管理し、それ以外の日常的に扱う情報はパブリッククラウドで管理する、などの例が挙げられます。

ある業務を最適化するために、クラウドサービスをどのように組み合わせるか、つまり運用形態を考えるのがマルチクラウドだとすれば、複数のタイプのクラウド環境を相互接続してひとつの環境を作り上げるのがハイブリッドクラウドです。

マルチクラウドは各パブリッククラウドサービスが独立していますが、ハイブリッドクラウドは相互接続によって最適化が目指されており、環境としては繋がっています。

以上のように定義が異なる両者ですが、マルチクラウドはサービス連携によってハイブリッドクラウド化されるケースも多いです。そのため、両者はビジネスの目的に合わせてケースバイケースで流動的に変わるものといえます。

ハイブリッドクラウドのメリット3選

ハイブリッドクラウドを活用することで得られる3つのメリットをご紹介します。

①柔軟なサーバー環境が構築できる

ハイブリッドクラウドを活用することで、要件や課題に合わせた柔軟なサーバー環境が構築できます。

ハイブリッドクラウドの優れた点は、それぞれの“いいとこ取り”ができることです。要件に合うサーバーサービスに何らかのデメリットがあったとしても、別のサーバーサービスによって補完することができます。

組み合わせ方を工夫することで、幅広い要件や課題に即したサーバー環境の構築が可能です。この柔軟性の高さこそが、ハイブリッドクラウドの特長といえます。

②コストを最適化できる

プライベートクラウドや物理サーバーは、クローズドな環境で使えるためセキュリティに優れています。しかし、自社専用の環境を構築するため、費用が高くなりがちです。

また、物理サーバーの場合、ハードウェアの準備や維持(故障したら取り換えが必要)にもコストがかかります。

これらに比べて、共用環境で利用するパブリッククラウドは、共用かつサービスがパッケージ化されている分、コストを抑えやすい傾向にあります。

それぞれを組み合わせることで、プライベートクラウドや物理サーバーにかかる費用を抑えることができ、サーバー環境全体のコスト最適化を実現することが可能です。

③災害リスクに強くなる

自然災害の多い日本において、災害リスクに対応することは事業継続性を確保するために欠かせない取り組みです。サーバーは情報資産である「データの保護・管理」に密接に関与しており、事業継続性を保つ上で重要な要素となっています。

ハイブリッドクラウドによって複数のサーバーを利用することで、被災時のリスクを分散することができます。

例えば、地震などの自然災害により一方のサーバーがダウンしてしまったとしても、もう一方のサーバーを利用して業務を進めることが可能です。バックアップとして活用していれば、迅速なデータ復旧によって事業の操業率回復を早めることにも効果が期待できます。

ハイブリッドクラウドの導入事例|山梨大学

ハイブリッドクラウドの事例として、国立大学法人山梨大学(以下、「山梨大学」)の取り組みを紹介します。ハイブリッドクラウドの導入前、山梨大学では甲府キャンパスと医学部キャンパスで別々に基幹サーバーを設置し、個別に運用していました。

それらを仮想サーバーに統合してデータセンターへ移行し、プライベートクラウドで運用するようにしたことで、サーバー台数を70%削減することに成功し、また24時間365日のサービス継続も実現できたそうです。

さらに、学生と教職員のメールシステムをパブリッククラウドサービスに移行することで、運用コストの削減とサービスレベルの向上も実現しました。

参考:NEC、山梨大学の情報システム基盤をクラウド環境へ移行

ハイブリッドクラウドの運用課題

ハイブリッドクラウドを活用することは、メリットばかりではありません。

実施にあたってはいくつかの課題があり、うまく活用するためにはこれらの課題に対して、適切な対応を心がける必要があります。

ハイブリッドクラウドを活用することで考えられるビジネス上の課題と、課題に対する対応方法をご紹介します。

課題①運用や設計の難易度が高い

1つ目の課題として、運用や設計の難易度が高い点が挙げられます。

複数のサーバーサービスを組み合わせて使用するので、自社の要件にフィットした運用を考えるためには、それぞれのサーバーサービスについてきちんと理解しておくことが必要となります。

担当者は、それぞれのメリット・デメリットを踏まえた上で、自社にとって最適な活かし方・組み合わせ方を考えなくてはなりません。

また運用管理においても、利用するシステムが増える分、管理すべき項目も増加します。そのため、運用管理に工数がかかります。

さらにオンプレミスの物理サーバーはハードウェアの管理を自社で行う必要があり、専門知識が求められる業務なので、別途専門人材の配置が必要なケースもあります。

これらの課題への対処法として、できるだけサポートの手厚いクラウドサービスを選択することをおすすめします。

提供会社に運用や設計に関するノウハウを提供してもらうことで、社内の少ないリソースでも自社に適したサーバー環境を作りあげることができます。

課題②コスト計算が複雑

ハイブリッドクラウドのメリットとしてコスト最適化を挙げましたが、それを実現するためには、複雑なコスト計算をクリアしなければなりません。

イニシャルコストやランニングコストの試算はもちろん、物理サーバーの場合はハードウェアの耐用年数を踏まえた試算が求められ、1つのシステムを使うよりもコストの計算がずっと複雑になります。

業務によって使い分ける場合、契約アカウント数や契約データ容量もコストに関連する値として試算対象になるでしょう。

コスト計算を正確に行うことは、それぞれのサーバーサービスの「機能」や「アカウント契約」の重複防止にも役立ちます。

しかし裏を返せば、コスト計算があいまいなままハイブリッドクラウドを導入すると、機能面などに重複が発生し、かえってコストが割高になる恐れがあるともいえます。

この課題を解決するためには、ハイブリッド化する部分を必要最小限に抑えることが有効です。

利用するサーバーサービスが増えるほどシステム構成も複雑になり、正確なコスト計算が困難になります。まずはじめはスモールスタートでシンプルな構成を検討し、コスト計算がやりやすいように設計するのがおすすめです。

まずはファイルストレージからハイブリッド化してみる

考えられる課題でも説明したように、ハイブリッドクラウドは運用や設計の難易度が高いので、まずはハードルの低い領域から実施を検討するのがおすすめです。

ハードルの低い領域の中でも特におすすめしたいのが、「ファイル管理」のハイブリッドクラウド化です。

その理由は、大きく分けて2つ挙げられます。

理由①改善効果が大きい

まず1つは、ファイル管理は全社員がかかわることなので、会社にとって改善効果が大きい点です。

各社員のファイル管理業務が効率化されることで、会社組織全体の業務効率化に大きな効果が期待できます。

理由②他の業務領域よりも着手しやすい

2つ目は、その他の業務領域に比べて着手しやすい点です。

他の領域におけるハイブリッドクラウド化の例を見てみましょう。

例えば、顧客データ管理システムや基幹系システムを使った業務では、自社の要求に応じてカスタマイズを必要とするケースが多く、パブリッククラウドでは対処できないケースがあります。

その場合、カスタマイズの融通が効くプライベートクラウドやオンプレミスサーバーの活用が必須です。

このような領域のハイブリッドクラウド化は、事業全体に与えるインパクトが大きく、その分、難易度も高めです。すぐに実践することは難しく、それなりの計画性が求められます。

一方、ファイル管理のハイブリッドクラウド化は、「業務で扱うファイルをどのサーバーで管理するか?」が設計基準であり、管理するサーバーが変わるだけなので、ファイル管理という業務の構造自体が大幅に変更されるわけではありません。

そのため、着手するにあたってのハードルが低いといえます。

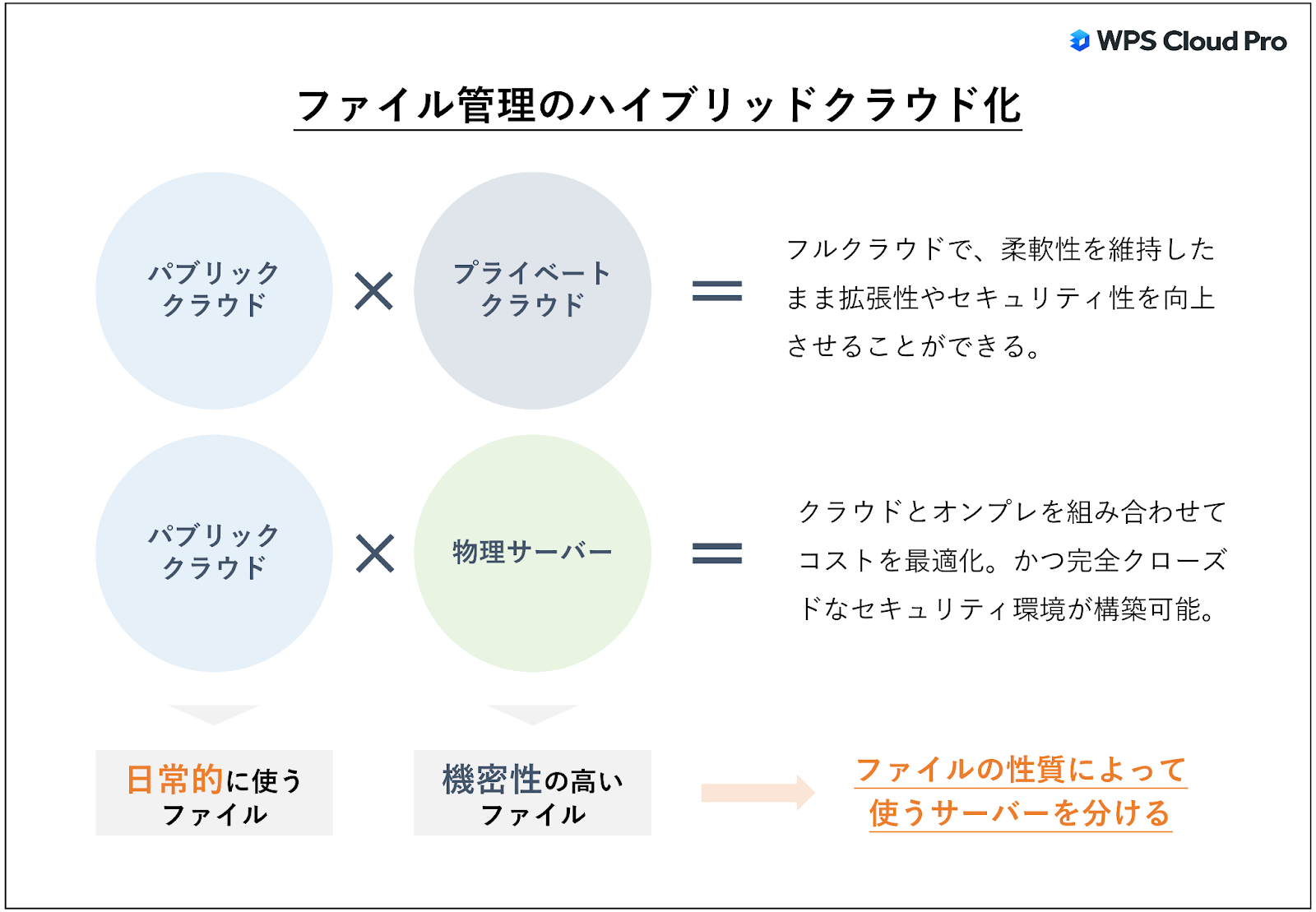

ファイル管理のハイブリッドクラウド化イメージ

ファイル管理のハイブリッドクラウド化とは、具体的には以下のような構成が考えられます。

日常的に使うファイルはアクセスの柔軟性に優れるパブリッククラウドに保管し、業務効率を高めます。

機密性の高いファイルはクローズドな環境でセキュアに管理できるプライベートクラウドや物理サーバーで管理し、情報が漏れにくい環境を構築します。

ファイルの性質によって使うサーバーを分けることで、セキュリティ性やカスタマイズ性などの短所を補いあうことができ、ファイル管理に最適なサーバー環境を構築することができます。

ハイブリッドクラウドを活用してサーバー環境やコストを最適化

ハイブリッドクラウドを活用することで、柔軟なサーバー環境の構築やコスト最適化を実現することができます。

運用・設計の難易度の高さや、コスト計算が複雑な点はデメリットといえますが、提供会社のサポート活用や最小限のハイブリッド化によって対策が可能です。

ハードルの高さを感じる場合は、まずは手軽なファイル管理のハイブリッドクラウド化から着手してみることをおすすめします。少ない負担で大きな改善効果が期待できるでしょう。

月額300円から使えるクラウドストレージ「WPS Cloud Pro」

WPS Cloud Proは月額300円(税抜)から使えるパブリック型クラウドストレージです。1ユーザーあたり100GBのストレージを使えて、さらにオフィス互換ソフトとPDF編集ソフトもご利用いただけます。WPS Cloud Proを活用して、ファイル管理をハイブリッドクラウド化してみませんか?